限界への予感

会社のデスクで、私は小さく舌打ちをしていた。午前中の会議資料に、明らかな計算ミスを発見したのだ。ここ最近、こんなミスが増えている。

「浅見さん、大丈夫?」

同僚の心配そうな声に、無理に笑顔を作る。昨夜も深夜2時まで新規クライアントの対応をしていた。3時間ほどの仮眠を取っただけで、朝一の会議に臨んだのだ。

スマートフォンが小刻みに震える。江口さんからのメッセージ。

『すみません。昨夜から微熱が下がらなくて、今日は会社を休みます。夜のミーティングは何とか』

ここ一週間、毎晩のように続いた打ち合わせ。クライアントが三社一度に増えたことで、私たちの時間は限界まで削られていた。

ランチタイム、会社の机で弁当を開きながらスマートフォンをチェックする。マリさんからの深夜のデータ分析レポートに、まだ返信できていない。

『先週から報告の頻度が下がっています。クライアントとの関係に影響が出ないか心配です』

マリさんの気遣いが伝わってくる文面に、申し訳なさが込み上げる。確かに最近は、データの確認も遅れがちだ。夜の作業に集中するあまり、朝のルーティンが疎かになっている。

午後の会議中、私は何度も居眠りと闘っていた。隣の席の後輩が、さりげなくお茶を差し出してくれる。

「浅見さん、最近残業が多いんですか?」

その言葉に、はっとする。会社での様子が変わってきているのかもしれない。いつもなら率先して発言するはずの会議でも、黙ったままでいることが増えた。

夕方、本社からの重要なメールを読み飛ばしていたことに気づく。江口さんも昨日、商談の時間を間違えてクライアントを待たせてしまったと言っていた。

「このままじゃ…」

つぶやきが漏れる。その時、母からのメッセージが届く。

『最近、顔を見ないわね。お母さん、ちょっと心配で』

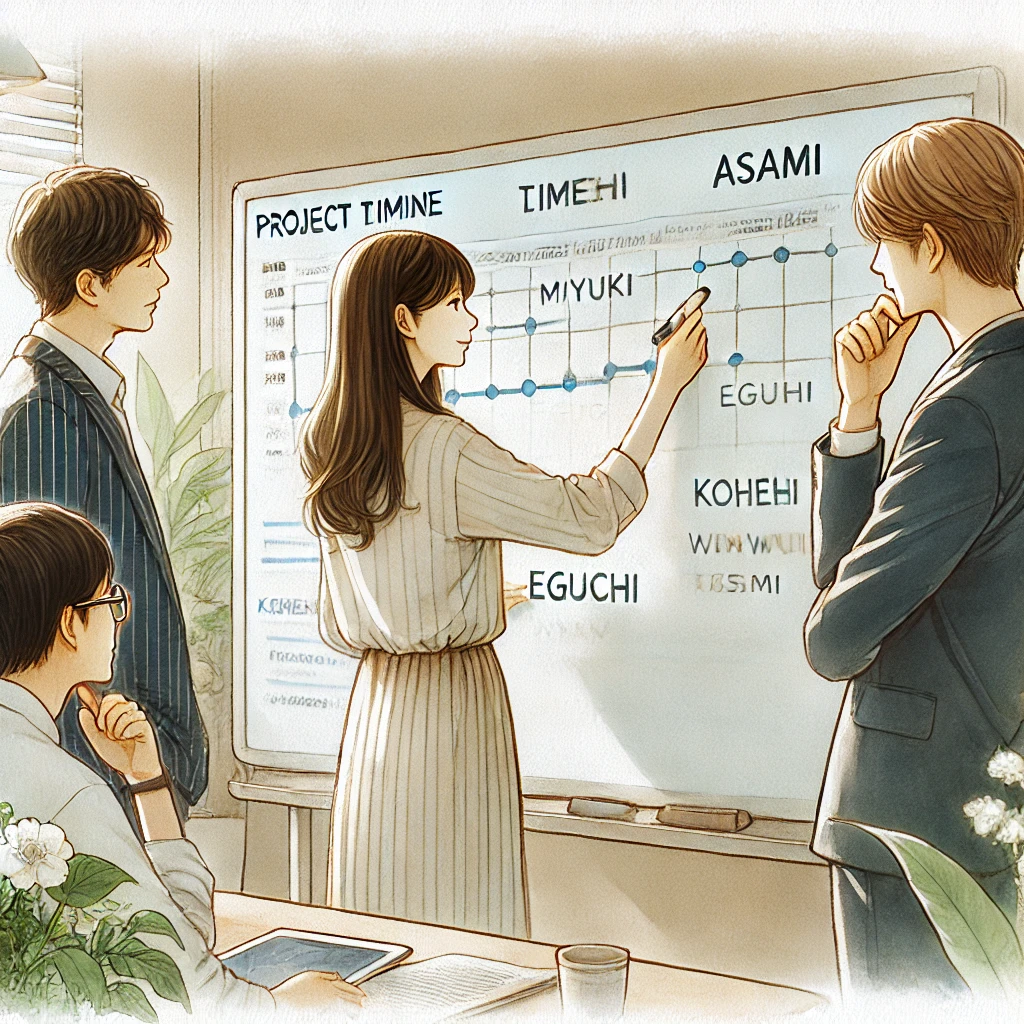

その夜、シェアオフィスに集まったチームの表情は、みな疲れきっていた。江口さんは熱が下がらないのを押しての参加。航平さんの横には、本業の締切資料が積まれている。

「垣内工業さんから連絡があって、もう少し細かいフォローが欲しいと・・・」

江口さんが切り出す。

私は思わずため息をつく。最初のクライアント。あれほど信頼関係を築けてたはずなのに。

「すみません、データの確認が遅れていて・・・本業の方が、ちょっと厳しい締切が」

航平さんが言う。

言葉を濁す彼の様子に、胸が締め付けられる。誰も責められない。みんな、精一杯やっているのだから。

「村井さんからも、新しい案件の打診が」

江口さんの声に、重たい空気が流れる。せっかくの機会なのに、今の体制では受けられるはずもない。

「浅見さん」

榊原さんが、珍しく真剣な表情で切り出す。

「少し、立ち止まって考える時期かもしれません。フリーランスとして働いてきた経験から言わせてもらえば、このままだと、どこかで必ず破綻します」

その言葉に、誰も反論できない。確かに、このペースはもう限界。

「せっかく軌道に乗り始めたのに」

私の言葉に、航平さんが静かに頷く。

「分かります。僕も同じ気持ちです。でも、今の仕事にも責任がある」

と言いながら、彼は本業の資料に目を落とす。

江口さんが小さく咳き込む。熱は完全には引いていないはずなのに、ここに来ることを優先してくれた。そのことが、かえって胸に痛い。

「マリさんとの時差を活かした運用も、最近は形骸化してきてます」

江口さんの言葉に、私は画面に届いたままのデータ分析レポートを思い出す。返信すらできていないものが、いくつも溜まっている。

「かといって、今のクライアントを手放すわけには」

言いかけて、私は言葉を飲み込む。机の上には、新規問い合わせの資料が積まれている。経営相談会での評判は、予想以上に広がっていた。

「無理なら無理って、はっきり言った方がいいのかもしれない」

航平さんの声が、深夜のオフィスに響く。彼らしくない弱気な発言に、一瞬、言葉を失う。でも、それが今の率直な気持ちなのかもしれない。

「村井さんにも相談して新規の受付を一時停止するとか」

と江口さんが辛そうな顔をしながらも、キリッとした感じで言う。きっと彼女の、強い責任感がそう言わせているに違いない。

その時、私の会社の上司からメールが届く。『浅見君、明日の企画会議の資料、まだ確認できていないのだが』

画面を見つめたまま、私は深いため息をつく。会社でのパフォーマンスも限界かもしれない。残業も増え、休日出勤も増えた。疲れているからか、仕事の質も明らかに落ちている。

「浅見さん」

榊原さんが、最年長らしい、ちょっと母親のような優しさの混じった声で言う。

「みんな本業があって生活がある。それを踏まえた上で、持続可能な形を考えないと」

窓の外では、東京の夜景が煌めいていた。あの一つ一つの光の向こうにも、きっと誰かの人生がある。大切な何かがある。

私たちにも——。